सत्येन्द्र कुमार पाठक

एक वातानुकूलित (एसी) कमरे की संभ्रांत ठंडक में सिर्फ हवा ही नहीं, बल्कि अहंकार भी जमा हुआ था। यह बैठक थी उस ‘उच्च वर्ग’ की, जो मानव शरीर की ‘शान’ और ‘रक्षा’ का ठेका लिए फिरते हैं: जूते, मौजे, कमीज, पैजामा और टोपी। उनका गर्व इस बात पर था कि वे ‘पहचान’ हैं, ‘पायदान’ नहीं। बैठक का एजेंडा स्पष्ट था: ‘हम सबसे महत्वपूर्ण क्यों हैं’ और ‘हमें एसी में विशेष आरक्षण क्यों मिले’। जूता, अपनी पॉलिशदार चमक से चकाचौंध पैदा करते हुए, बोला, “मैं हर कदम पर चोट सहता हूँ, पैर की रक्षा करता हूँ। मेरा त्याग ही मुझे इस एसी सुख का अधिकारी बनाता है।” मौजे ने फौरन हाँ में हाँ मिलाई, “मैं अंदरूनी सुरक्षा देता हूँ। हमारा काम सबसे कठिन है, इसलिए हमारा ‘आरक्षण’ सबसे पुख्ता होना चाहिए।”

एक वातानुकूलित (एसी) कमरे की संभ्रांत ठंडक में सिर्फ हवा ही नहीं, बल्कि अहंकार भी जमा हुआ था। यह बैठक थी उस ‘उच्च वर्ग’ की, जो मानव शरीर की ‘शान’ और ‘रक्षा’ का ठेका लिए फिरते हैं: जूते, मौजे, कमीज, पैजामा और टोपी। उनका गर्व इस बात पर था कि वे ‘पहचान’ हैं, ‘पायदान’ नहीं। बैठक का एजेंडा स्पष्ट था: ‘हम सबसे महत्वपूर्ण क्यों हैं’ और ‘हमें एसी में विशेष आरक्षण क्यों मिले’। जूता, अपनी पॉलिशदार चमक से चकाचौंध पैदा करते हुए, बोला, “मैं हर कदम पर चोट सहता हूँ, पैर की रक्षा करता हूँ। मेरा त्याग ही मुझे इस एसी सुख का अधिकारी बनाता है।” मौजे ने फौरन हाँ में हाँ मिलाई, “मैं अंदरूनी सुरक्षा देता हूँ। हमारा काम सबसे कठिन है, इसलिए हमारा ‘आरक्षण’ सबसे पुख्ता होना चाहिए।”

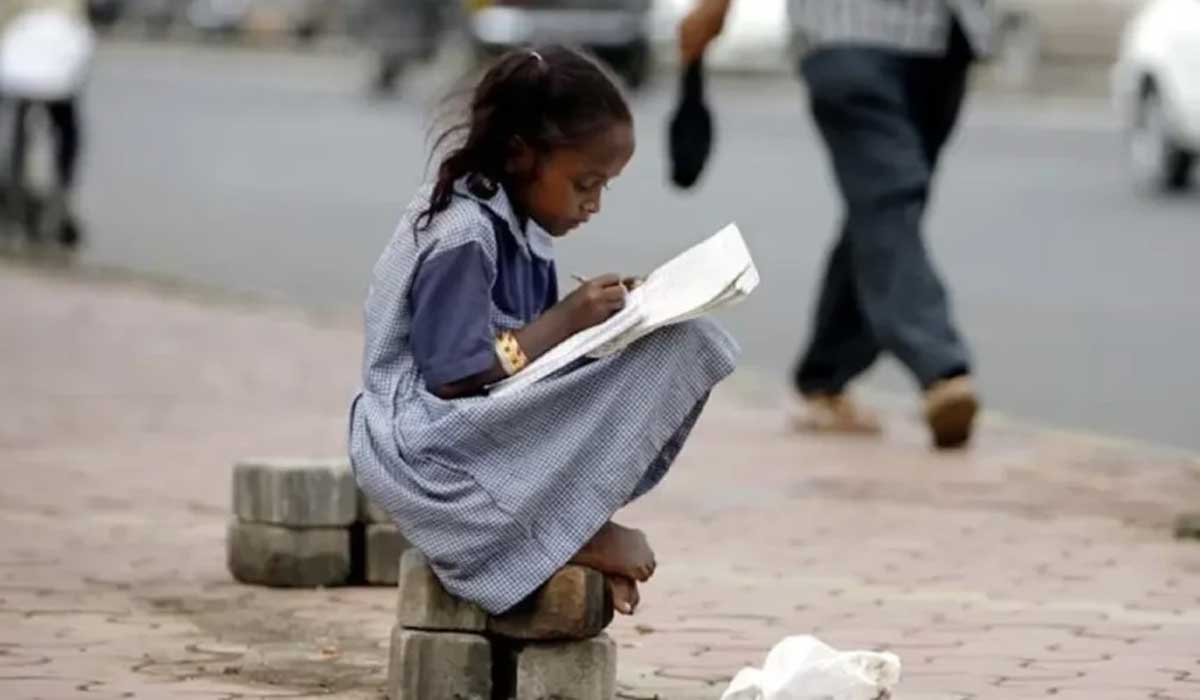

कमीज, जो ऊपरी शरीर पर शांत बैठी थी, और टोपी, जो खुद को सर्वोच्च मानती थी, ने अपने ‘रुतबा बढ़ाने’ के योगदान का बखान किया। यह सब हो ही रहा था कि टोपी की नज़र खिड़की के बाहर फुटपाथ पर पड़ी एक पुस्तक पर गई। टोपी ने व्यंग्य से हँसते हुए कहा, “देखो! ज्ञान का वह बोझ! वह न शरीर की रक्षा करती है, न चमक बढ़ाती है। इसलिए ज्ञान का सारा ढोंग धूप में धूल फांक रहा है। एसी का आरक्षण तो केवल उन्हें मिलेगा जो ‘प्रत्यक्ष सेवा’ देते हैं, जो दिखते हैं कि ‘रक्षा’ कर रहे हैं।” बाहर बैठा आठ वर्षीय डुग्गु हँसा, क्योंकि उसे पता था कि किताब रक्षा नहीं, निर्माण करती है। लेकिन अंदर, जूते और मौजे ने एक नई बहस छेड़ दी।

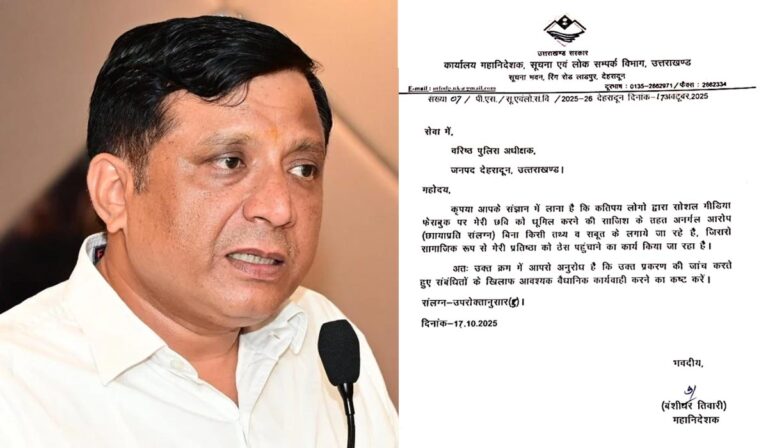

जूते को लगा कि ‘रक्षा’ के नाम पर उसका शोषण हो रहा है। “हम, जो सबसे ज्यादा घिसाव सहते हैं, हमेशा दरवाज़े तक ही क्यों सीमित रहें?” जूते ने ‘उत्पीड़ित’ होने का कार्ड खेला। “टोपी, कमीज, पैजामा अंदर हर सोफे, हर कुर्सी पर राज करते हैं! यह कैसा भेदभाव है?” मौजे ने तुरंत ‘पैर की दुर्गम यात्रा’ का हवाला देते हुए जूते का समर्थन किया। और फिर, हुआ वह जिसे हम ‘राजनीतिक नाटक’ कहते हैं। जूते और मौजे ने मिलकर एक नया ‘कानून’ बना दिया, जो आरक्षण और एससी/एसटी एक्ट की तर्ज पर था। यह कानून इस बात पर केंद्रित था कि ‘बाहरी सीमा पर रहने वाले’ और ‘सबसे अधिक संघर्ष करने वाले’ जूतों और मौजों को वातानुकूलित कमरे के ‘अंदर’ भी हर जगह ‘प्रतिनिधित्व’ मिले। यह न्याय नहीं, सत्ता का नया खेल था—जहाँ सबको एसी चाहिए था, भले ही उनका मूल काम बाहर धूप में ही क्यों न हो। अब उनका संघर्ष ‘सम्मान’ के लिए नहीं, बल्कि ‘सीट’ के लिए था।

इस पूरे एसी ‘वादी’ प्रहसन को देखकर फुटपाथ पर पड़ी पुस्तक चुप रही। उसे पता था कि असली क्रांति शोर से नहीं होती, बल्कि शांत ज्ञान से होती है। तभी, दो वर्षीय पुच्चु आया। उसने बिना किसी दिखावे के, टोपी को अपने छोटे से सिर पर रखा—जो ‘शान’ का प्रतीक थी—लेकिन फिर, उसने फुटपाथ पर पड़ी पुस्तक को झुककर प्रणाम किया। यह छोटी-सी क्रिया उस पूरे समाज पर एक गहरा व्यंग्य थी। जहाँ ‘बड़ी शान’ वाले आरक्षण के लिए कानून बना रहे थे, वहीं एक मासूम ने ज्ञान को सर्वोच्च सम्मान दिया, भले ही वह फुटपाथ पर पड़ा हो।

यही हमारे समाज की विडंबना है: कुछ लोग केवल ‘शान’ और ‘प्रत्यक्ष रक्षा’ का ढिंढोरा पीटकर वातानुकूलित कमरों में ‘आरक्षण’ पा लेते हैं। वहीं, असली ज्ञान (पुस्तक) आज भी बाहर धूप में बैठा, शोरगुल भरे आंदोलनों को देखकर मुस्कुरा रहा है। क्योंकि वह जानता है कि असली ताकत पैर की सुरक्षा में नहीं, बल्कि मस्तिष्क के निर्माण में है। एसी की ठंडक केवल शरीर को मिलती है, ज्ञान की ऊष्मा तो बाहर धूप में ही तपकर संसार को आलोकित करती है।