भारत में करोड़ों दिव्यांगजन आज भी शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य और सार्वजनिक जीवन में हाशिए पर हैं। संवैधानिक अधिकारों और 2016 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के बावजूद सामाजिक पूर्वाग्रह, ढांचागत बाधाएँ और मीडिया में विकृत छवि उनकी गरिमा को चोट पहुँचाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि उनकी समानता और सम्मान से समझौता नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि समाज सहानुभूति से आगे बढ़कर दिव्यांगजन को अधिकार और अवसर दे। तकनीक, जागरूकता, कानून का सख्त क्रियान्वयन और सक्रिय भागीदारी ही समावेशी भारत की कुंजी हैं।

डॉ. प्रियंका सौरभ

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता और समावेशिता मानी जाती है। संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार, गरिमा और अवसर की गारंटी दी है। पर जब हम समाज के उस वर्ग की ओर देखते हैं, जिन्हें दिव्यांगजन कहा जाता है, तो यह गारंटी अक्सर खोखली दिखाई देती है। देश की जनगणना और हालिया सर्वेक्षण पुष्टि करते हैं कि करोड़ों दिव्यांगजन आज भी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, यातायात, मीडिया और सार्वजनिक जीवन में हाशिए पर हैं। संवैधानिक प्रावधान और कानून मौजूद हैं, पर जमीनी स्तर पर उनकी स्थिति इस सच्चाई को बयान करती है कि वे अब भी अदृश्य नागरिकों की तरह जीवन जीने को विवश हैं।

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता और समावेशिता मानी जाती है। संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार, गरिमा और अवसर की गारंटी दी है। पर जब हम समाज के उस वर्ग की ओर देखते हैं, जिन्हें दिव्यांगजन कहा जाता है, तो यह गारंटी अक्सर खोखली दिखाई देती है। देश की जनगणना और हालिया सर्वेक्षण पुष्टि करते हैं कि करोड़ों दिव्यांगजन आज भी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, यातायात, मीडिया और सार्वजनिक जीवन में हाशिए पर हैं। संवैधानिक प्रावधान और कानून मौजूद हैं, पर जमीनी स्तर पर उनकी स्थिति इस सच्चाई को बयान करती है कि वे अब भी अदृश्य नागरिकों की तरह जीवन जीने को विवश हैं।

समस्या केवल भौतिक अवरोधों की नहीं है, बल्कि मानसिकता और दृष्टिकोण की भी है। समाज का बड़ा हिस्सा अब भी दिव्यांगता को दया, बोझ या त्रासदी की दृष्टि से देखता है। यह सोच दिव्यांगजन की क्षमताओं और संभावनाओं को नकार देती है। उन्हें बराबरी का अवसर देने के बजाय या तो दया का पात्र बना दिया जाता है या हंसी का विषय। भारतीय सिनेमा और टेलीविज़न ने भी लंबे समय तक इन्हीं रूढ़ियों को दोहराया है। हालांकि अब धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है, पर यह बहुत धीमा और सीमित है।

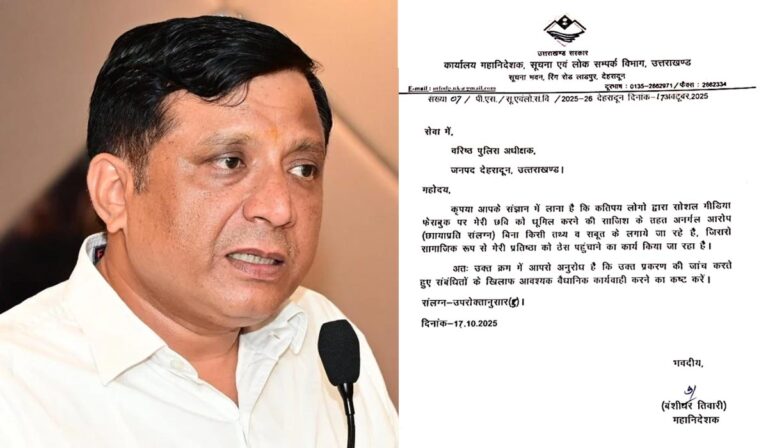

भारतीय न्यायपालिका ने कई बार दिव्यांगजन की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या हास्य के नाम पर किसी भी समुदाय की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता। हाल ही में दिए गए फ़ैसलों में मीडिया और मनोरंजन उद्योग को चेताया गया कि वे दिव्यांगजन को मजाक या दया का पात्र न बनाएं, बल्कि उनके संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करें। इसके बावजूद समाज में गहरे जमे पूर्वाग्रह अब भी मौजूद हैं।

वास्तविक चुनौती केवल कानूनी संरक्षण से पूरी नहीं होती। समस्या यह है कि कानून और नीतियाँ लागू करने वाली संस्थाओं में पर्याप्त संवेदनशीलता और दृढ़ता का अभाव है। उदाहरण के लिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ने शिक्षा, रोज़गार और सार्वजनिक जीवन में उनके लिए आरक्षण और सुविधाओं की गारंटी दी। पर स्कूलों और कॉलेजों की इमारतें अब भी सीढ़ियों से भरी हैं, सरकारी दफ्तरों में व्हीलचेयर के लिए जगह नहीं है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दृष्टिबाधित या श्रवणबाधित लोगों के लिए आवश्यक विकल्प उपलब्ध नहीं कराए जाते।

दिव्यांगजन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें ‘सक्षम नागरिक’ के बजाय ‘निर्भर नागरिक’ मान लिया गया है। यह सोच उन्हें समाज की मुख्यधारा से दूर कर देती है। जबकि सच्चाई यह है कि अवसर और सुविधा मिलने पर दिव्यांगजन किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता साबित कर सकते हैं। खेल जगत में पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों की उपलब्धियाँ इसका प्रमाण हैं। शिक्षा और साहित्य से लेकर प्रशासन और विज्ञान तक दिव्यांगजन ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है। समस्या क्षमता की नहीं, बल्कि अवसर और दृष्टिकोण की है।

यदि समाज सचमुच समावेशी बनना चाहता है, तो सबसे पहले उसकी सोच बदलनी होगी। दिव्यांगजन को दया या सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बराबरी के अधिकार और अवसर चाहिए। स्कूलों में बचपन से ही बच्चों को यह सिखाना होगा कि विविधता ही समाज की ताकत है। मीडिया और सिनेमा को जिम्मेदारी लेनी होगी कि वे दिव्यांगता को केवल दुर्बलता के रूप में न दिखाएं, बल्कि उसे साहस, आत्मविश्वास और मानवीय गरिमा से जोड़कर पेश करें।

सार्वजनिक ढांचे को दिव्यांगजन की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। मेट्रो स्टेशन, रेलवे प्लेटफार्म, बस अड्डे, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, पार्क और शैक्षणिक संस्थान तब तक समावेशी नहीं कहे जा सकते, जब तक वे हर व्यक्ति के लिए सुलभ न हों। तकनीकी प्रगति इस दिशा में मददगार हो सकती है। डिजिटल ऐप्स में वॉइस असिस्टेंट, स्क्रीन रीडर और सांकेतिक भाषा की सुविधाएँ जोड़कर लाखों दिव्यांगजन को ऑनलाइन शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जा सकता है।

समानता की इस लड़ाई में सरकार और समाज दोनों की साझी भूमिका है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि दिव्यांगजन के लिए बनाए गए कानून केवल कागज़ी दस्तावेज़ न बनकर प्रभावी रूप से लागू हों। उनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र निगरानी तंत्र बनना चाहिए। स्थानीय निकायों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक निर्णय प्रक्रिया में दिव्यांगजन की भागीदारी हो। उनकी ज़रूरतों और सुझावों को सुने बिना कोई नीति या योजना पूरी नहीं हो सकती।

समाज की भूमिका और भी बड़ी है। हर व्यक्ति को अपने घर, मोहल्ले और कार्यस्थल पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिव्यांगजन सम्मान और बराबरी के साथ जी सकें। सार्वजनिक कार्यक्रमों, चुनावी रैलियों और सांस्कृतिक आयोजनों में उनकी भागीदारी बढ़े। यह तभी संभव है जब हम उन्हें दया नहीं, अधिकार का दर्जा देंगे। भारत का संविधान हमें बराबरी, गरिमा और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा इन अधिकारों से वंचित रहता है, तो लोकतंत्र अधूरा रह जाता है। दिव्यांगजन को हाशिए से मुख्यधारा में लाना केवल मानवता का कर्तव्य नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बुनियादी शर्त भी है। जब तक दिव्यांगजन की आवाज़ नीतियों और समाज दोनों में बराबर न सुनी जाएगी, तब तक समावेशी भारत का सपना अधूरा रहेगा।

इसलिए आज समय की सबसे बड़ी पुकार यही है कि दिव्यांगजन को अदृश्य नागरिक नहीं, बल्कि परिवर्तन और प्रगति के सक्रिय साझीदार माना जाए। उनकी क्षमताओं और सपनों को पहचान कर ही हम उस समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ कोई पीछे न छूटे।

प्रियंका सौरभ

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, उब्बा भवन, आर्यनगर, हिसार (हरियाणा)