डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत आज जनसंख्यिकीय संक्रमण के उस मोड़ पर खड़ा है, जहाँ युवाओं की अधिकता के पीछे छिपी एक चुप्पी है — बुज़ुर्गों की बढ़ती आबादी, जिनके पास न आय का स्रोत है, न सामाजिक सुरक्षा का भरोसा। जिस देश में “बुजुर्गों को आशीर्वाद का भंडार” माना जाता है, वहाँ उनकी वृद्धावस्था की सबसे बड़ी सच्चाई आर्थिक असुरक्षा है। सवाल यह नहीं कि योजनाएँ हैं या नहीं, सवाल है कि क्या ये योजनाएँ उस विशाल वर्ग तक पहुँचती हैं जो असंगठित क्षेत्र में जीवन गुजारते हैं?

भारत आज जनसंख्यिकीय संक्रमण के उस मोड़ पर खड़ा है, जहाँ युवाओं की अधिकता के पीछे छिपी एक चुप्पी है — बुज़ुर्गों की बढ़ती आबादी, जिनके पास न आय का स्रोत है, न सामाजिक सुरक्षा का भरोसा। जिस देश में “बुजुर्गों को आशीर्वाद का भंडार” माना जाता है, वहाँ उनकी वृद्धावस्था की सबसे बड़ी सच्चाई आर्थिक असुरक्षा है। सवाल यह नहीं कि योजनाएँ हैं या नहीं, सवाल है कि क्या ये योजनाएँ उस विशाल वर्ग तक पहुँचती हैं जो असंगठित क्षेत्र में जीवन गुजारते हैं?

भारत की पेंशन प्रणाली न केवल अपर्याप्त है बल्कि कई स्तरों पर खंडित भी है। जहां संगठित क्षेत्र के कुछ हिस्सों को कर्मचारी भविष्य निधि और राष्ट्रीय पेंशन योजना जैसे साधनों से राहत मिलती है, वहीं असंगठित क्षेत्र के 85% श्रमिक इस दायरे से बाहर हैं। देश की जनसंख्या में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों की संख्या 2036 तक 23 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। लेकिन आज भी केवल 5-6% बुज़ुर्ग ही किसी संगठित पेंशन योजना का लाभ उठा पा रहे हैं। यह विफलता नीतिगत, संरचनात्मक और प्रशासनिक तीनों स्तरों पर दिखाई देती है।

भारत में अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसे प्रयासों के बावजूद एक गहरी पहुँच की खाई मौजूद है। उदाहरण के लिए, श्रम योगी योजना में शामिल होने वाले श्रमिकों की संख्या देश की कुल असंगठित कार्यशक्ति का केवल 14% है। इन योजनाओं की सबसे बड़ी कमजोरी है — निश्चित मासिक अंशदान की शर्तें, जो अस्थिर और मौसमी कमाई करने वाले श्रमिकों के लिए अव्यवहारिक बन जाती हैं।

जो योजनाएँ उपलब्ध हैं, उनमें पेंशन राशि इतनी कम है कि वह जीवनयापन के बजाय अपमानजनक सांत्वना बनकर रह जाती है। अटल पेंशन योजना के तहत मिलने वाली ₹1,000-5,000 की मासिक पेंशन हो या श्रम योगी योजना के ₹3,000 प्रतिमाह — बढ़ती महंगाई और दवाओं की कीमतों के बीच यह राशि एक बुज़ुर्ग की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त है। इसका सीधा नतीजा यह होता है कि उम्र के उस मोड़ पर जब व्यक्ति को सबसे अधिक विश्राम और सम्मान चाहिए, वह दर-दर भटकने, बच्चों पर निर्भर रहने या काम करने के लिए मजबूर हो जाता है।

बड़ी आबादी को यह जानकारी ही नहीं होती कि पेंशन योजनाएँ क्या हैं, कैसे जुड़ें और क्या लाभ हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर यह समस्या और विकराल है जहाँ बैंकिंग पहुँच और डिजिटल साक्षरता भी सीमित है। साथ ही, सामाजिक मानसिकता भी एक अवरोध है — “बुजुर्गों की जिम्मेदारी तो बेटे-बेटियों की है”, इस सोच ने भी राज्य को जवाबदेही से मुक्त कर दिया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसी योजनाएँ जिनके तहत केंद्र सरकार वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करती है, उनमें भी राज्यों के अनुसार भारी असमानता है। कुछ राज्य मासिक भुगतान करते हैं, तो कुछ तिमाही या छमाही में। इसके अलावा आवेदन, अनुमोदन और वितरण की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि बहुत से बुज़ुर्ग आवेदन करते-करते थक जाते हैं।

🛠️ समाधान: समावेशी पेंशन प्रणाली की आवश्यकता

समस्या की गहराई को देखते हुए अब आंशिक सुधारों के बजाय ढाँचागत बदलाव की आवश्यकता है। एक समावेशी पेंशन प्रणाली तभी संभव है जब हम कुछ ठोस उपायों पर गंभीरता से विचार करें।

- बुज़ुर्गों के लिए आय, पेशा या योगदान की परवाह किए बिना न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन देना राज्य की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। न्यूजीलैंड की तरह एक एकसमान दर वाली सार्वभौमिक पेंशन प्रणाली लागू की जा सकती है।

- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की अस्थिर आय को ध्यान में रखते हुए योजनाओं में लचीला अंशदान की अनुमति दी जानी चाहिए। जापान की ‘एकसमान दर योजना’ का उदाहरण लिया जा सकता है।

- न्यूनतम सामाजिक पेंशन के साथ स्वैच्छिक अंशदायी योजनाओं का मेल होना चाहिए। जैसे कि अटल पेंशन योजना को अधिक व्यावहारिक बनाया जाए, राष्ट्रीय पेंशन योजना की पहुँच को आसान किया जाए और इन दोनों को सामाजिक सुरक्षा तंत्र में एकीकृत किया जाए।

- पेंशन वितरण, आधार, जनधन और मोबाइल से जुड़ी हुई प्रणाली को एकीकृत करना ज़रूरी है।

- ‘म्यूचुअल फंड सही है’ जैसी पहल की तर्ज पर एक “पेंशन सुरक्षित भविष्य” नामक राष्ट्रीय अभियान चलाया जाना चाहिए।

- पेंशन वितरण और नीतियों में राज्य और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। मासिक वितरण को अनिवार्य बनाना और पेंशन बजट के लिए राज्यों को प्रेरित करना चाहिए।

- ब्रिटेन की तरह “स्वतः नामांकन और मना करने की सुविधा” नीति को अपनाकर श्रमिकों को योजनाओं में स्वचालित रूप से जोड़ा जा सकता है।

भारत को यह समझना होगा कि पेंशन कोई दया नहीं, बल्कि अधिकार है। यह केवल आर्थिक सुरक्षा का नहीं, बल्कि बुज़ुर्गों को गरिमामय जीवन देने का प्रश्न है। अगर हम ‘सबका साथ, सबका विकास’ में बुज़ुर्गों को शामिल नहीं कर पाए, तो यह नारा खोखला साबित होगा। जिस समाज में वृद्ध एक बोझ समझे जाते हैं, वह समाज खुद को धीरे-धीरे सामाजिक रूप से अपंग बना लेता है।

अब वक्त है कि सरकार, नीति निर्माता और समाज मिलकर एक ऐसा पेंशन तंत्र विकसित करें, जो हर भारतीय बुज़ुर्ग को यह भरोसा दे सके — कि उसकी उम्र का आखिरी पड़ाव, सम्मान और सुरक्षा से भरा होगा।

✍️ डॉ. सत्यवान सौरभ

(स्वतंत्र स्तंभकार एवं सामाजिक विश्लेषक)

333, परी वाटिका, कौशल्या भवन, बड़वा (सिवानी) भिवानी, हरियाणा – 127045

📱 मोबाइल: 9466526148, 01255-281381

[box type=”info” align=”left” class=”” width=”100%”]

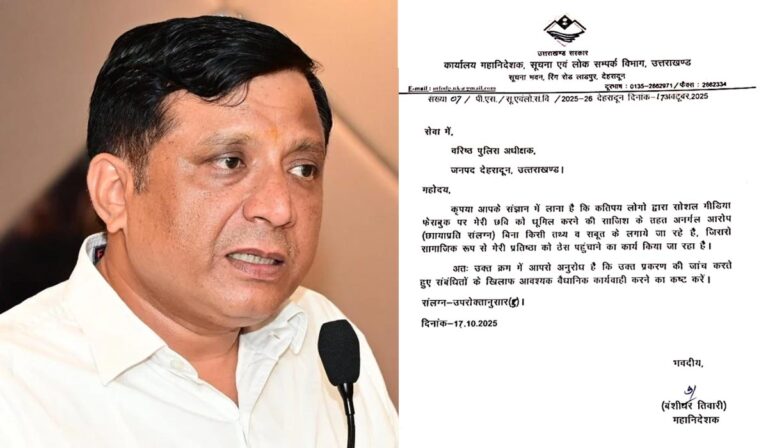

🗂️ ✦ संपादक की टिप्पणी (Editor’s Note):

यह लेख भारत में बुज़ुर्गों की उपेक्षा को उजागर करता है — न केवल नीतिगत असफलता के रूप में, बल्कि एक सामाजिक बेपरवाही के रूप में भी। डॉ. सत्यवान सौरभ ने इस गंभीर विषय को केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसमें संवेदनात्मक और नैतिक दृष्टिकोण जोड़ा है, जो हमारे समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पेंशन का अधिकार केवल आर्थिक आंकड़ों का विषय नहीं, यह सम्मान, गरिमा और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है। यह लेख एक सजग लोकतंत्र के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ है।

-सम्पादक एवं मान्यता प्राप्त पत्रकार

[/box]